微系统所成功研制无人机载超导单光子探测系统

上海微系统所超导电子实验室尤立星、李浩、张孝富团队通过超薄超导薄膜材料优化、自主微型低温杜瓦研制,成功实现了基于商用无人机平台的高探测效率超导单光子探测系统。该研究成果于2月13日以“Drone-based superconducting nanowire single-photon detection system with a detection efficiency of more than 90%” 发布在学术期刊《Advanced Photonics Nexus》上,论文链接地址为https://doi.org/10.1117/1.APN.4.2.026003.

超导单光子探测器(SSPD)因其高效率、低暗计数率和优异的时间分辨率,成为量子信息领域的使能技术。上海微系统所在中国科学院战略先导专项、科技部重点研发计划等项目支持下,研制的SSPD器件和系统性能均达到了国际先进水平,并实现产业化。国产SSPD系统已经在我国量子通信和光学量子计算等方面得到了广泛的应用,有效避免了该领域核心探测器的卡脖子问题。由于SSPD通常采用低温超导材料Nb(Ti)N等研制,其性能随着工作温度降低而逐渐提升。因此,主流的SSPD系统采用小型机械制冷机,典型工作温度在2K左右。这类SSPD系统尺寸、功耗和体积较大,主要适合于九章光量子计算原型机、光纤量子通信等地面应用。然而,机载量子信息应用需求不仅需要高的探测性能指标,还需要系统的体积、功耗和尺寸都足够小,并具备快速部署的能力,但是不需要连续长时间工作,传统基于GM制冷机的SSPD系统已无法满足机载应用需求。如果SSPD的工作温度能够提升至4.2K,结合液氦杜瓦,可以实现SSPD系统体积、尺寸和功耗的大幅减小,有望实现机载应用。

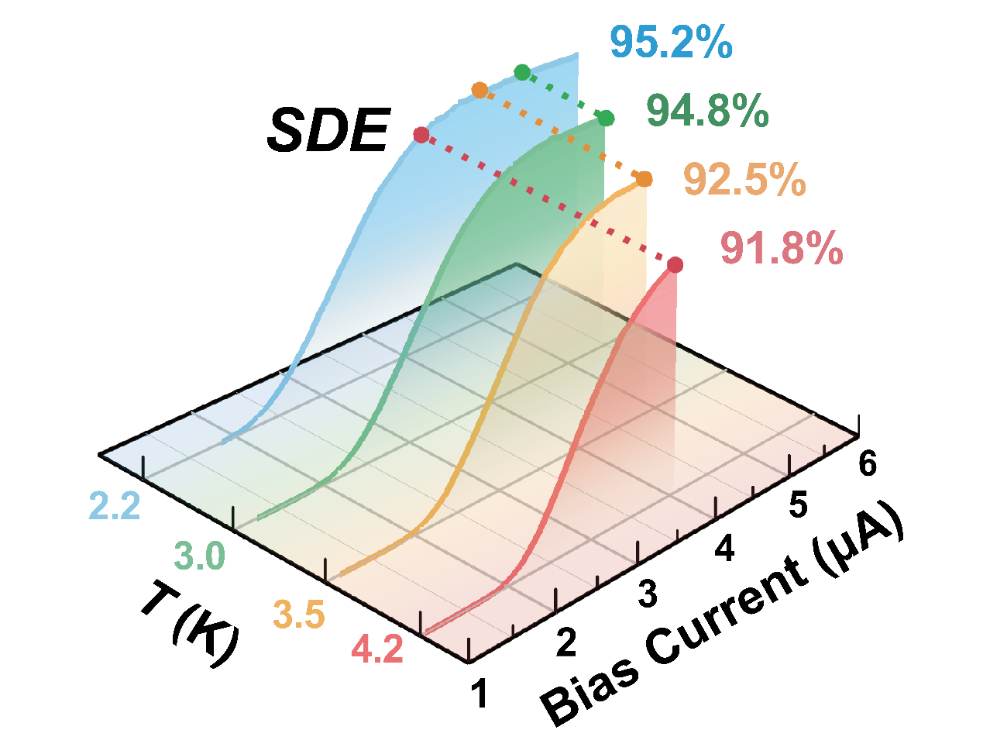

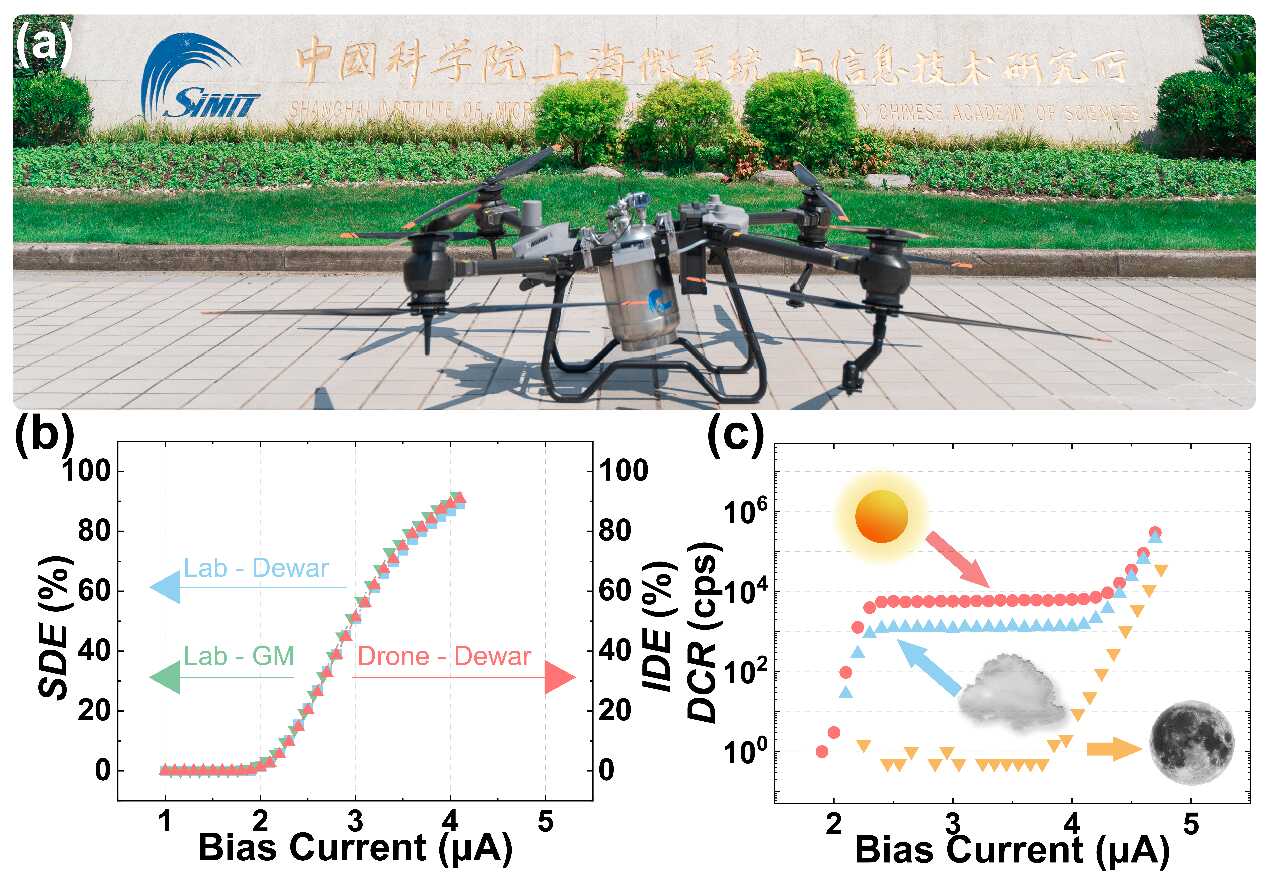

上海微系统所张孝富、马若岩等通过对NbTiN薄膜材料进行组分优化,提高薄膜均匀性和临界温度,使得SSPD在4.2K实现了近饱和的本征探测效率,并结合上海微系统所发展的成熟SSPD制备工艺技术,实现探测效率达到90%。与赋同量子合作,自行研制了小型液氦杜瓦和外围电路,并在世界上首次实现可机载SSPD系统。无人机飞行实验实测探测效率达到90%。该实验的成功为未来机载量子信息(量子通信、激光雷达等)发展奠定了坚实基础。

中国科学院上海微系统所为该论文的第一完成单位和通讯单位,马若岩博士为该论文的第一作者,通讯作者为张孝富与尤立星研究员。该研究受到科技创新2030—“量子通信与量子计算机” 重大项目与国家自然科学基金等项目资助。

图:SSPD器件在不同工作温度下的效率~工作电流特性曲线

图:无人机载的SSPD系统实测性能

飞行录像.mp4